소암 현중화(素菴 玄中和 1907~1997) 선생은 동안(童顔)에 학발(鶴髮)이고 구렛나루가 아름다우셨다. 도(道) 기운이 산보다 높아 글 쓰는 신선의 모습이셨다. 이것은 외모로 보는 소암이다. 신묘한 붓끝은 용과 봉의 형세요 동작이셨다. 뜻이 굳고 곧으셨으며 화평하고 단아함이 젊은 때부터 늙으실 때까지 한결같았다. 이것은 운필(運筆)과 지절(志節)로써 소암을 논하는 바이다. 소암은 사람의 스승이었으나 도(道)의 빛이시다. 지금은 이승 일 잊으시고 삼계에 주유하사 소요자재(逍遙自在)하시어 아무도 종잡을 수 없으니, 이것이 바로 소암의 진면목이시다.

소암은 지난 1997년 12월 3일 세수 92세로 열반에 드셨으니 벌써 24주기(周忌)를 맞는다. 세월은 물처럼 흘러 날이 가고 달이 갈수록 추모하는 생각 더욱 간절하나 함께 교유하셨던 시절이 풍수(風樹)의 한탄일 뿐이다.

작년 국립현대미술관에서 《미술관에書; 한국근현대서예전》(2020.5~7)을 개최한 적이 있었다. 1세대 작품들을 중심으로 비교전시 중에 손재형 김응현 유희강 송정용 배길기와 나란히 소암 현중화를 소개하고 있으나 전시의 중심은 아니었다. 그 이유는 주관하는 이가 소암의 작품을 ‘취필’로 분류하였고 대표작으로 <醉是僲 1976> <放懷 1976> 들을 인용하였기 까닭이었다. 대개 취필이란 술이 취해서 쓰는 일, 또는 그 글씨를 말하는 모양이다. 누군가 소암의 글씨를 취필(醉筆)이라 하는 바람에 평생 고전의 비첩(碑帖)을 오롯이 닦았던 소암의 진면목을 가려버린 것이다. 마치 소암의 진면목이 취필과 ‘한글소암체’인 것처럼 오도(誤導)하고 있어 여기 바루고자 한다.

서성(書聖)을 취필로 격하

서예는 문자를 매개로 하는 조형예술이지 술을 매개로 하는 예술이 아니다. 서체에는 전예해행초(篆隸楷行草) 등의 5체 전형(典型)이 엄연히 있다. 여기에 취필이니 파체(破體)니 삐닥체니 들어갈 여유도 없거니와 예전에는 없었다. 그런데 느닷없이 2007년 소암 탄신 100주년을 기하여 서울·광주·제주·일본 오사카 등지에서 기념전이 벌어지면서 이런 생소한 말이 나돌기 시작했다.

진원처인 제주에서부터 ‘취필’이라 하였으니 언론은 그를 인용할 수밖에 없고 사람들의 입맛에도 그럴 듯 했다. 그들의 서론(書論)에 의하면, 소암의 예술을 말할 때 빼놓을 수 없는 것이 ‘술’이라는 것이다. 소암은 코냑이 없으면 붓을 들지 않았다는 것이고, 소암 작품 중의 백미는 취필이라는 것이다. 심지어 어떤 신문은 소암을 취필의 대가라고 소개하고, <소암기념관>을 빗대어 술을 마시고 쓴 작품들을 따로 모은 전시관이라 비하하고, 심지어 소암이 소장했던 술병들도 눈길을 끌고 있다는 것이다.

가령, ‘취시선(醉是僲)’과 같은 광초벽서(狂草壁書) 큰 글씨 앞에선 서예에 바로 이런 멋이 있구나 하고 누구나 붓을 들고 싶은 충동을 느낄 정도라고 나팔을 분다. 무슨 의도인지는 알 수 없으나 문제는 ‘술로써 붓과 작가가 하나로 되려 했다.’며 오도하고 다른 서예가들과 비교하고 있는 점이다. 또는 그의 음주행위가 필신(筆神)을 불러내는 작업이라고도 했다. 심지어 제사장이 술을 들고 접신(接神)하듯 글을 썼느니 하고 풀이한 내용에는 기가 찬다. 날마다 글을 쓰는 만고의 큰 스승 소암에게 술이 없으면 글을 못 썼다 하니 술을 아니 들 때가 없었다는 것인가, 이 무슨 막말인가.

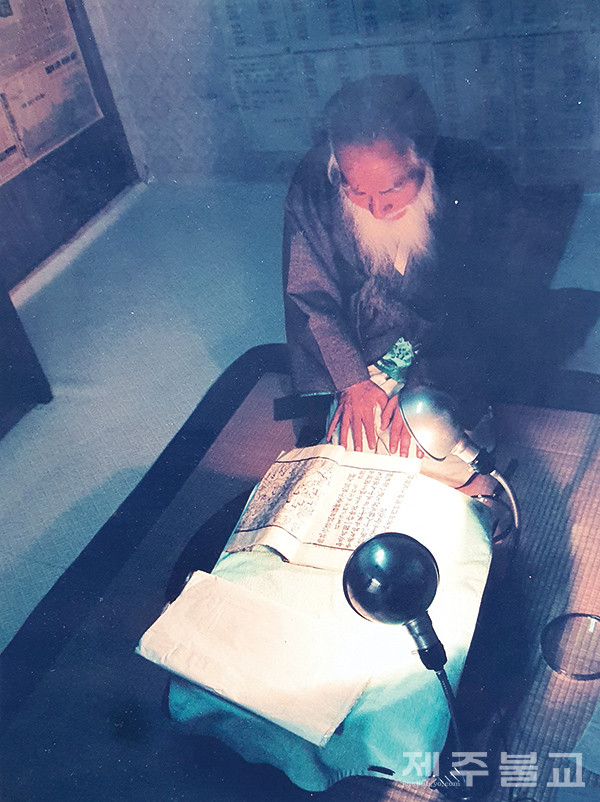

나는 소암이 글을 쓰실 적에 독작(獨酌)하거나 주신(酒神)을 신봉했거나 그에게 필신(筆神)이 있다는 말은 들어보지 못했다. 내가 알거니 소암의 신앙처는 불교였으며 불경을 독송하실 적에는 향을 피우고 반드시 무릎을 꿇으셨다(사진). 고승대덕(高僧大德)과 교유함이 적지 않았고, 법화사 중창주였던 선친 현지준(玄至濬, 1884~1976)의 뜻을 받들어 여러 사찰의 편액·주련 등 불우장엄(佛宇莊嚴)과 중흥불사(佛事)와 자선하는 일에 돕지 않음이 없었고, 아끼지 않음이 없으셨다.

당신의 힘을 다하여 불사에 도움을 준 일과 글의 내용에 불법(佛法)을 쓴 일이 헤아릴 수가 없이 많다. 그리고 그 글을 쓸 때 정심재계할지어정 술잔을 곁들였다는 말은 들어보지 못했다. 소암이 평소에 제자나 지인들과 약간의 헌수(獻酬)가 없지는 아니하나 극히 부분적인 일탈이었다. 바야흐로 술잔을 입에 대고 있을 때에는 천진한 면모를 있는 그대로 보여 주기만 하였을 뿐, 당시 세상의 모습과 서로 걸맞지 않아도 이를 더 이상 아랑곳하지 않았다. 취한 김에 휘지(揮之)한 것도 아니요, 주정 부려 후리친 것도 아니요, 취기로 아무렇게 쓴 글은 더욱 아니었다.

소암은 어쩌다 술잔을 들었으되 급란한 바 없었고(不及亂), 정신이나 글이 혼침(昏沈)에 떨어진 바가 없다. 그의 서예에는 유법과 무법을 자유자재하는 종횡득묘한 성정과 무착무의(無着無依)한 기질을 그대로 드러내고 있을 뿐이지 그를 장안의 술꾼이나 사마외도(邪魔外道)로 몰아감은 부당한 일이 아닐 수 없다.

일부 사특한 무리들이 술잔을 들어 만수무강하기를 기원하지는 못하고, 선생의 일자휘필에 매달렸다. 이러한 음흉한 무리들이 서로서로 술자리를 도왔으며, 여기서 스승의 글씨 하나, 종이 한 쪽만 얻어도 귀중한 보옥처럼 여겼다. 글 쓰고 나눠주는 모습들에 여러 해에 걸쳐 물들다 보니 취필이란 말이 나오게 된 것이다. 문도(門徒)들조차도 고작 선사(先師)에 대한 기억이나 감명가운데에는 주석(酒席)이 떠올랐고 이러한 스승의 편린에 대한 맹목적 추앙이나 또는 무지한 부화(附和)일 경우가 많았다. 소암의 글씨는 법 있는 글이지 취필이 결코 아니다.

한글소암체가 타당한가

예의 덕수궁 전시의 메인 디쉬는 한글이었다. 소암이 한글체도 썼다고 부각하는 것을 나쁘다고 할 수는 없다. 그러나 개성적인 소암체 한글이 '탄생'했다고 견강부회하는 것을 방관할 수는 없다. 전시회에서는 성삼문의 절개가, 이순신의 단장가(1971), 송강의 장진주사(1989), XO뿐(1980), 달아달아(1989)가 소개하면서, 한글서예작품으로 ‘소암체’가 나오게 됐다는 '서론(書論)'을 장황하게 펼치고 있다.

김찬호의 평론에 의하면 “소암의 한글서예는 한문의 필법과 조형원리를 융합하여 소암체의 원형성을 보여준다.”면서 “한문의 필법과 조형성을 한글작품에 녹여내었다.”고 했다. 그러나 ‘~체’라고 글씨의 고유체를 주장하려면 작가의 의도와 작품수도 문제려니와 서체의 독립성, 전승의 실태와 그를 추종하는 제자의 능력도 살펴보아야 한다. 제자 가운데 혹 소암의 한글도 모사하려 하지만 어림도 없거니와 한글로 전업작가가 된 제자는 없다.

주지하는 바와 같이 소암은 한문서예가이며 한글을 한문처럼 유창하고 개성적으로 쓸 수 있는 프로 작가이다. 그러나 그는 한글글씨에 전업하지도 않았거니와 그가 남긴 한글작품도 몇 점 되지 아니하다. 소암의 대표 서체로 개발하기엔 1차 자료가 턱없이 부족하다. 알려진 한글 작품은 당신의 여기(餘技)나 시작(試作)이나 서간(書簡)이었지 ‘~체’로 남길 작정은 아니었다. 누구에게나 자기의 고유체가 있는 것처럼 소암이 한글을 써서 내놓을 때 소암의 글씨로서의 특성이 있었을 뿐이지 그것을 굳이 소암체라 할 필요는 없다.

소암체의 진실

정충락은 소암의 서예를 ‘글씨놀이’라며 자유분망하고 유유자적한 ‘有法無法’의 법외의 법이며 소암 식으로 발전하게 된 서체라고 평하였다. 소암의 전체 흐름에는 소암 나름의 대범하고 소박하며 끝없이 뻗어나가는 활달함으로 감싸고 있다.

먹고, 잠자는 일 외에는 오직 글씨로 독락(獨樂)할 때의 서체는 이미 야취(野趣)와 탈속(脫俗)과 고전미를 한 체에 녹여내었고, 질적인 육조해와 전형의 행초를 혼융하여 성숙한 모습을 내보였다. 이 단계의 행초서(行草書)를 가히 소암체(素菴體)라 할 수 있을 것이다. 1979년 이후였다.

한 예술가에 대한 공정한 이해와 접근법과 예술의 전승과 학습법을 비하하거나, 또는 기괴하고 희한한 것에 눈 돌리기 좋아하는 사람들은 소암의 한글체만이 독특하고, 소암은 오로지 취필을 일삼은 것처럼 오해할 수가 있다. '소암=취필'이라는 등식(等式)을 전제하는 한 소암의 진면목은 속세의 술기운으로 물들 것이라는 염려를 금치 못한다. 고전의 형사(形似)를 떠나 귀자연(歸自然)하여 삼라만상에서 법을 취한 소암의 청고(淸高)한 인품과 고아(古雅)한 서법을 바르게 추도하였으면 좋겠다.

천년에 한 번 있을까 말까 한 기회에 효도하지 못한 한스러움을 슬퍼한다. ‘噫千一之會風樹餘恨(희천일지회풍수여한)’이란 제목으로 소암 선생을 추모하는 시를 썼다.

嚴師卄四忌今年 (엄사입사기금년) 스승님 금년 24주기에

挂壁丹藜不用扇 (괘벽단려불용선) 지팡이 벽에 걸려있고 부채도 남아있네。

有會尋堂迎甚款 (유회심당영심관) 어쩌다 모임으로 찾아 뵈오면 몹시 반기시며

懸燈半夜話書卷 (현등반야화서권) 밤 깊도록 등잔 걸고 법첩을 말씀하셨지。

仙才習字能通理 (선재습자능통리) 신선의 경지까지 글씨 이치에 밝으시고도

細勘碑文洞察硏 (세감비문동찰연) 비문을 세밀히 연구하고 훤히 궁구하셨지。

世界嗚呼辰益濁 (세계오호신익탁) 세상은 슬프구나, 날로 혼탁해지는데

惟風樹恨眼前鮮 (유풍수한안전선) 다만 효도 못한 한은 눈앞에 뚜렷할 뿐。