제4장

이 장은 도의 모습과 작용을 형용하고 있다. 그 모습은 텅 빈 것 같은 데, 그 쓰임은 무궁무진하다. 沖(충)은 무한히 큰 그릇 혹은 빈 그릇이라 할 수 있는데 단순한 비어 있음이 아니라 채울 수 있는 가능성을 담은 빈 그릇이라 하겠다. 왜냐하면 사용함에 다함이 없다는 것은 존재의 없음이 아니라 존재 가능성에 대한 잠재력이라 하겠다. 가령 작은 컵과 큰 컵이 있을 때 작은 컵은 그 컵만큼의 존재를 담을 수 있고, 큰 컵은 큰 컵의 경계만큼 존재를 담을 수 있다. 따라서 무한히 큰 그릇은 무한한 것을 담을 수 있게 된다. 이 도를 굳이 형용하자면 투명하고 맑은 것이 깊은 연못과도 같다고 할 수 있다. 그 작용은 겨울이 지나고 봄이 오는 길목처럼 고드름의 날카로운 것을 녹이고, 굳어서 얽힌 것을 풀고, 그 무엇과도 화합을 잘하여 두루하다.

인류는 언제부터 우주 자연의 질서에 대해 관심을 가지게 되었을까? 유목을 하건, 농경 생활을 하건, 때가 되면 저절로 순환 변화하는 우주에 대해 인류는 자연스레 관심을 가지고 경외감을 품게 되었을 것이다. 겨우내 얼어붙었던 땅이 녹으면서 만물을 소생시키는 자연의 거대한 변화에 대해 인류는 무엇이 어떻게 변화하게 하는지 궁금했을 것이다.

이 우주 만물들의 생성과 변화는 누가 시켜서 하는 것도 아니고, 언제부터 그러했는지도 알 수 없지만 도를 얻어서 생겨났다고 노자는 보았다. 이 도는 어떤 본질적 내용으로 규정된 존재된 실체나 근원이 아니라 항상 반대편 것과의 관계 속에서 그 자체로 변화하여 존재하는 두 계열의 꼬임으로 이루어진 범주를 말한다.

예를 들면 아름다움이란 아름답지 않은 바탕 위에서 드러나는 것이지 아름다움 자체란 있을 수 없는 것과 같다. 아무리 아름다운 사람이나 물건이 있다 해도 그를 능가하는 것과 같이 있다면 초라해진다. 따라서 아름다운 것과 추함이 같이 있다는 것을 알게 되면 아름다운 것을 아름다운 것으로만 알지 않게 된다. 이처럼 難易(난이), 長短(장단), 高下(고하), 音聲(음성)前後(전후) 또한 관계에 의해 존재를 형성하지 혼자 독자적으로 본질을 형성하지 않는다.

노자는 이 도의 위대함이 너무도 커서 하느님 보다 앞선다고 언급하고 있다. 노자 당시 대부분의 인류는 우주 만물의 생성에 대해 신화적으로 설명하거나 상제(하느님) 관념이 지배적이었다. 그러나 노자는 자신이 살던 당시의 천명관을 과감히 벗어나 당시 가장 높고 위대했던 상제보다도 더 근본적인 것으로 자연의 존재 형식인 도를 제시하고 있다. 노자는 이 상제보다 더 높은 도에 인간의 의지를 전혀 개입하지 않는데, 이것이 노자 사유의 또 하나의 놀라운 지점이라 하겠다. 이러한 노자의 생각은 5장에 잘 나타난다.

제5장

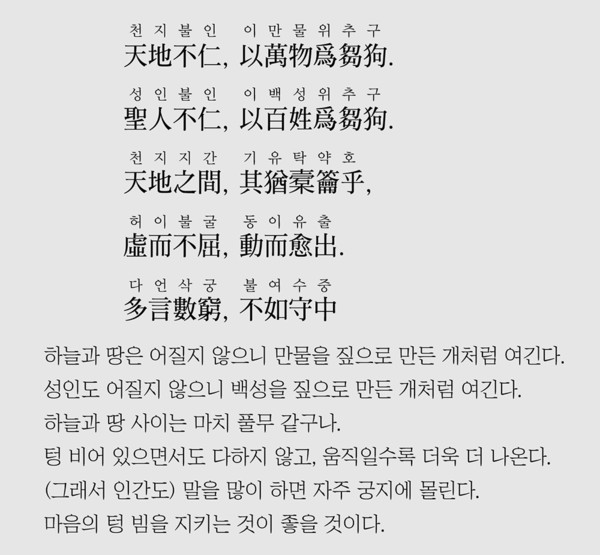

이 구절은 반유가화 경향을 띈다는 말을 듣는 구절이다. 仁(인)이 유가의 핵심 개념임을 생각하면 이유가 있는 말이다. 천지는 그야말로 하늘과 땅 즉 자연이다. 고대로부터 인류는 자연의 능력에 대한 경외감과 두려움을 합해 신적인 개념을 부여하였다. 거대한 태풍이나 지진 해일을 생각해보면 인간은 그야말로 낙엽과 같이 바스락거리며 날아가는 나약한 존재다. 여기에 무슨 어짊이니 사랑이 있겠는가? 하늘과 땅은 그저 자연물일 뿐이다.

짚으로 만든 개인 芻狗(추구)는 고대에 제사 때 제물 대신 씌였다. 제사가 끝나기 전까지는 귀히 여기다가 제사 때 불태워진다. 짚으로 만들기 전에는 아마 살아있는 사람이나 동물을 제물로 썼을 것이다. 제사가 끝나면 불태워지는 추구(芻狗)처럼 천지는 만물을 어짊으로 대하지 않는다. 성인 또한 어짊과는 상관없이 백성을 추구처럼 여긴다. 하늘과 땅 사이는 비어있다. 그러나 이 빈곳은 노자가 보기에 쓸모없이 아무 것도 없는 것이 아니라 비었기 때문에 스스로의 쓰임이 있다고 보았다. 마치 풀무가 비었기 때문에 바람을 일으키는 것처럼, 방이 빈 공간이 있기에 잠을 자거나, 놀 수 있는 것처럼 말이다. 만약 천지가 비어 있지 않고 흙이나 건물로 가득 차 있다면 천지는 더 이상 쓰임이 없게 된다.

인간 또한 텅 빈 채로 말없이 있게 되면 다양한 캐릭터를 형성할 수 있으나, 말을 너무 많이 하게 되면 일관성 없는 사람이 되거나 거짓말쟁이가 되기 십상이다. 그러나 텅 빈 채로 중심을 지키고 있으면 그 작용은 무궁무진하게 된다.

이렇듯 천지를 자연물로 보는 시각은 노자가 쓰여졌을 당시를 생각해보면 지극히 과학적인 접근이다. 과학자 조셉 니담은 노자의 이러한 자연과학적 태도에 주목한다. 자연물에 인격을 부여하지 않고 자연 그대로 보는 접근은 흡사 그리스의 자연철학자를 연상케 하기 때문이다. 그는 서양인이 보기에 미개한 줄 알았던 동양이 고대에 이미 지적인 자연과학적 전통을 지녔다는 것이 놀라웠다. 이어서 그는 고대 중국의 놀라운 자연과학적 전통이 왜 사라졌는지에 대해 궁금했다.

니담이 보기에 서양이 끊임없이 지적인 태도를 유지한 채 사물 자체에 대해 물음을 던졌다면 중국은 그 물음을 내면으로 돌린 것이다. 사실 이러한 내면으로의 관점 전환은 지극히 지적이고 당연한 것이다. 대상을 바라보는 나 자신에 대한 물음없이 어떻게 대상 자체를 인식할 수 있단 말인가? 그런 의미에서 중국인의 관점 회귀는 다분히 현대적이다. 왜냐하면 사물 자체에서 그것을 바라보는 나의 인식 자체로의 관점 전환을 꾀한 칸트의 코페르니쿠스적 전회가 중국에서는 이미 고대부터 이루어졌기 때문이다.

이러한 태도를 끝까지 밀고 나간 것이 불교이다. 불교에서 말하는 일체유심조는 결국 이 세상을 나의 마음이 이 세상이라는 것이다. 그렇다면 이 세상과 내 마음은 어떻게 만나야 하는가? 그것은 我執(아집)대신 我空(아공)을, 法執(법집)대신 法空(법공)을 증득하여 허정하고 텅 빈 마음으로 무심히 사태를 사태 자체로 보면 된다. 그래서 불교는 개인의 이기성을 넘어서는 개인의 윤리와 과학적이고 지적인 지혜를 모두 섭렵하게 되는 것이다.